今回は、世田谷の桜新町にある桜神宮に行ってきました。

桜神宮は川津桜で有名な神社で、桜の季節には限定御朱印を頂けることでも有名です。

桜神宮への参拝を計画されている方は、ぜひ当記事もチェックしてください。

桜神宮(さくらじんぐう)について

桜新町といえば、サザエさんの作者 長谷川町子さんが住んでいたことで有名で、

サザエさんの街としてテレビなどでもたびたび取り上げられます。

神社は、そんな桜新町の駅から歩いてすぐの場所にありますが、

元々は1881年、神田に創建され、その後、現在の世田谷桜新町に遷座されました。

多くの神様を祭られている神社で、様々なご利益を得られますが、

明治初期には、「病気治し」「火伏せ」のご神徳を求めて多くの方が参拝されたようです。

また、関東大震災や第二次世界大戦でも、その戦火から逃れることか出来たために、「災難よけ」のご利益もあります。

現在では、「インターネット遥拝」が可能で、様々な理由で参拝に来れない方の為に、

WEB上でも遥拝(遠く離れた場所から参拝すること)を行えるようになっています。

参照:桜神宮:インターネット遥拝

見どころは、河津桜の木ですが、

個人的には、こじんまりとはしていますが、綺麗に整った社殿もじっくりと見て貰いたいです。

御祭神

桜神宮では19もの神様がお祀りされています。

- 天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)

- 高皇産霊神(たかみむすびのかみ)

- 神皇産霊神(かみむすびのかみ)

- 伊弉諾尊(いざなぎのみこと)

- 伊弉冉尊(いざなみのみこと)

- 天照大御神(あまてらすおおかみ)

- 豊受大神(とようけのおおかみ)

- 倭姫大神(やまとひめのおおかみ)

- 国常立尊(くにのとこたちのみこと)

- 大国主命(おおくにぬしのみこと)

- 少彦名命(すくなひこなのみこと)

- 鐃速日命(にぎはやひのみこと)

- 底筒男命(そこつつのおのみこと)

- 中筒男命(なかつつのおのみこと)

- 表筒男命(うわつつのおのみこと)

- 伊久魂大神(いくたまのおおかみ)

- 水天宮大神(すいてんぐうのおおかみ)

- 正一位稲荷大神(しょういちいいなりのおおかみ)

- 菅原大神(すがわらのおおかみ)

ご利益

桜神宮で頂ける主なご利益は、

- 合格祈願

- 商売繁盛

- 開運厄除

- 縁結び(えんむすび)

などです。

ご由緒

ご由緒はコピペですが、載せておきます。

明治15年5月15日に大中臣家 (*1) の65代の後裔で伊勢神宮の(筆頭)禰宜であった芳村正秉(まさもち)が、「神社の神官は人を教え導いてはならない」という方向に政府方針を変更したことに危機感を抱きました。

神代より脈々と受け継がれる古式神道を蘇らせるためお祀りだけを行う神社でなく、御祭儀もしながら人々に対する布教をもしっかりとできるように明治天皇より勅許を得て、教派神道十三派の一派を立てました。

名称は伊勢神宮の禰宜時代に倭姫命神託によって授かった「神習いの教」としました。

以来、当宮は古式神道を受け継ぐ大神の宮として、また教えの本山として親しまれています。

社殿は明治16年東京市神田に創建。明治後期には「病気治し」「火伏せ」の神徳があると多数の人が参詣しました。

また外務省の紹介により多くの外国人が参詣に訪れ、鎮火式(火渡り)や探湯式(熱湯を浴びる)の神事に参加しています。

大正8年に「西の方角へ直ちに移転せよ」との神託により現在地である世田谷に移転しました。神田界隈の関東大震災による被害は大きなものでしたが、この移転により災害から免れることができました。

また、第二次大戦時も無事戦災から免れ、「災難よけ」でも崇敬を受けております。(*1) 大中臣家は古事記に記されている天孫降臨の際の随神である天児屋根命を祖神とし、神代より宮中祭祀を司る氏族。

桜神宮へ参拝

今回は、東急田園都市線「桜新町駅」から桜神宮へ向かいました。

桜新町と言えば、言わずと知れたサザエさんの街です。

商店街には、サザエさん一家の像も立っていたので、記念に写真も撮っておきました。

そう言えば、数年前に波平さんの髪の毛が抜かれるという事件もありましたが、

この波平さんの像ですかね!?

悲しい事件でしたね。。。

まあ、それはいいとして、桜神宮へは、駅を出て用賀方面に向かって歩けば、直ぐに到着します。

まず目に入るのが、立派な鳥居と社号表です。

鳥居と社号表

鳥居の前で一礼して中に入ると右手に手水舎があるので、まずは、お清めを行います。

↓

手水舎

お清めの後は、早速参拝です。

↓

本殿

桜神宮の社殿はこじんまりとしていて、派手さはないですが、とても整っていて落ち着いた雰囲気の神社です。

参拝が終わった後は、他の参拝者の方の邪魔にならないように、少しはしによけて、じっくりと社殿を眺めて頂きたいです。

因みに、こちらの神社の参拝の作法は、二拝二拍手一拝ではなく二拝四拍手一拝です。

お参りの際には間違えないように注意して下さい。

↓

本殿前には、「えんむすびの木」があります。

えんむすびの木

こちらは、「えんむすびの木」として有名な河津桜です。

冬場の参拝になるので、当然、花も咲いていなければ、葉も全て散っています。

が、無数の花帯が結び付けられていたたために、とても華やかでした。

↓

最後に、社務所で御朱印を頂いてから、帰りました。

河津桜と社殿

こちらの神社は、河津桜がとても有名です。

ちょうど満開の頃に参拝した写真も掲載しておきます。

境内の河津桜の見所は、3月の上旬から中旬くらいです。

生で見るととても綺麗なので、ぜひ、一度訪れてみて下さい。

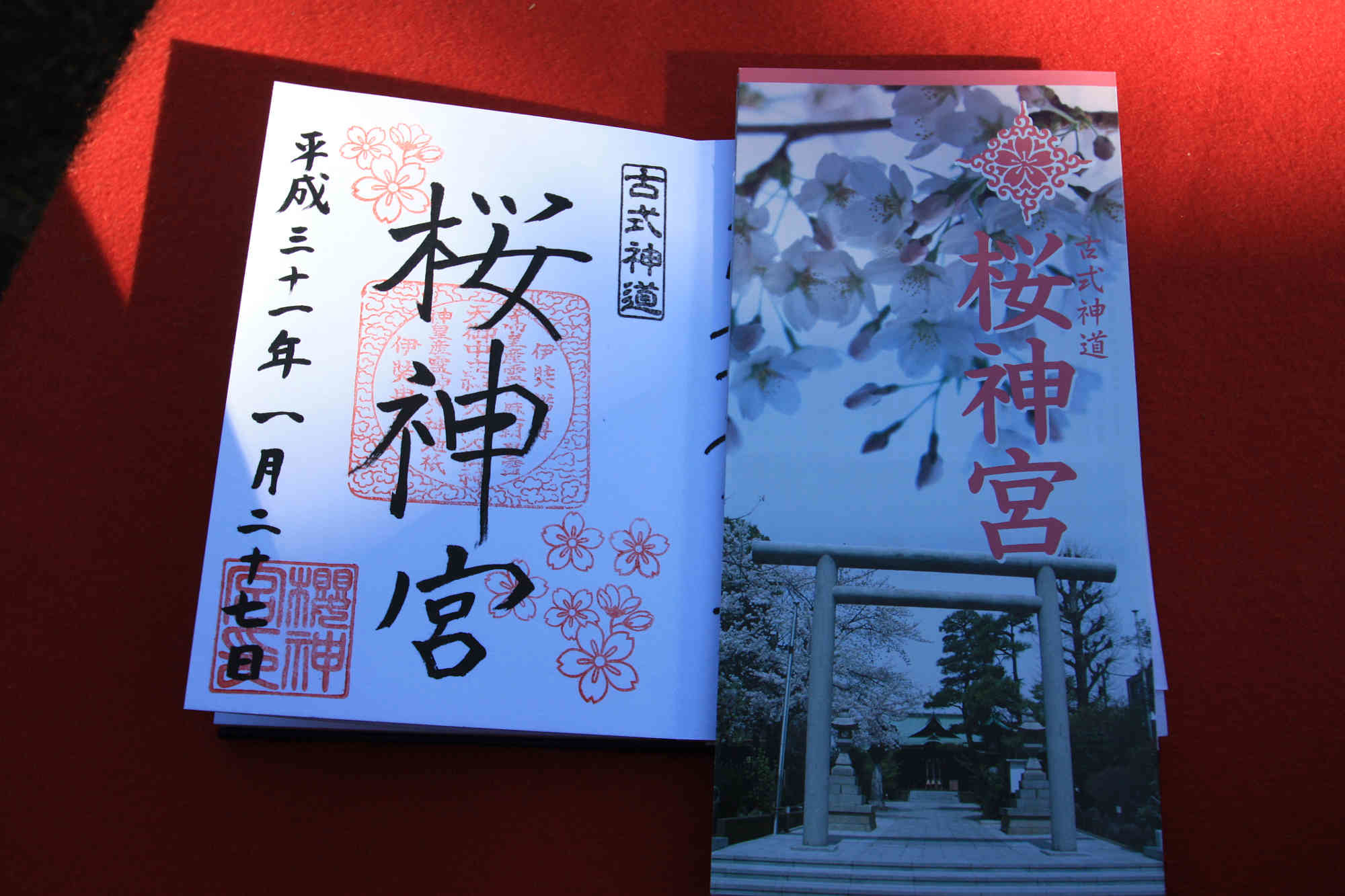

桜神宮の御朱印

【2019年1月27日に頂いた通常の御朱印】

御朱印を頂ける時間は、9:00~17:00です。

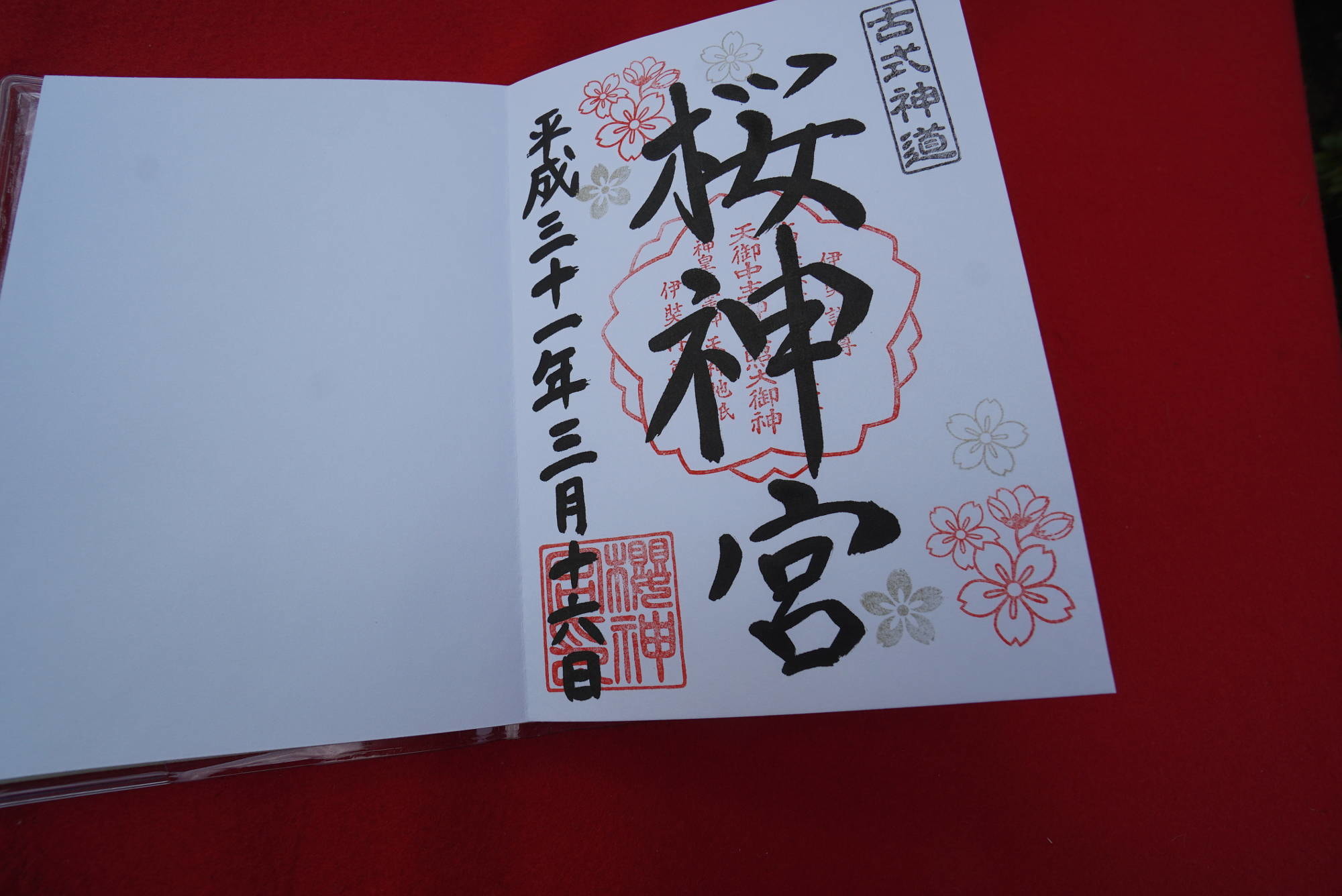

【2019年3月16日に頂いた桜の限定御朱印】

桜の時期の限定御朱印を頂けるのは、境内の河津桜の花が咲く期間のみです。

頂ける時期は毎年固定ではないので、桜の季節が近づいてきたらホームページやツイッターを確認してみて下さい。

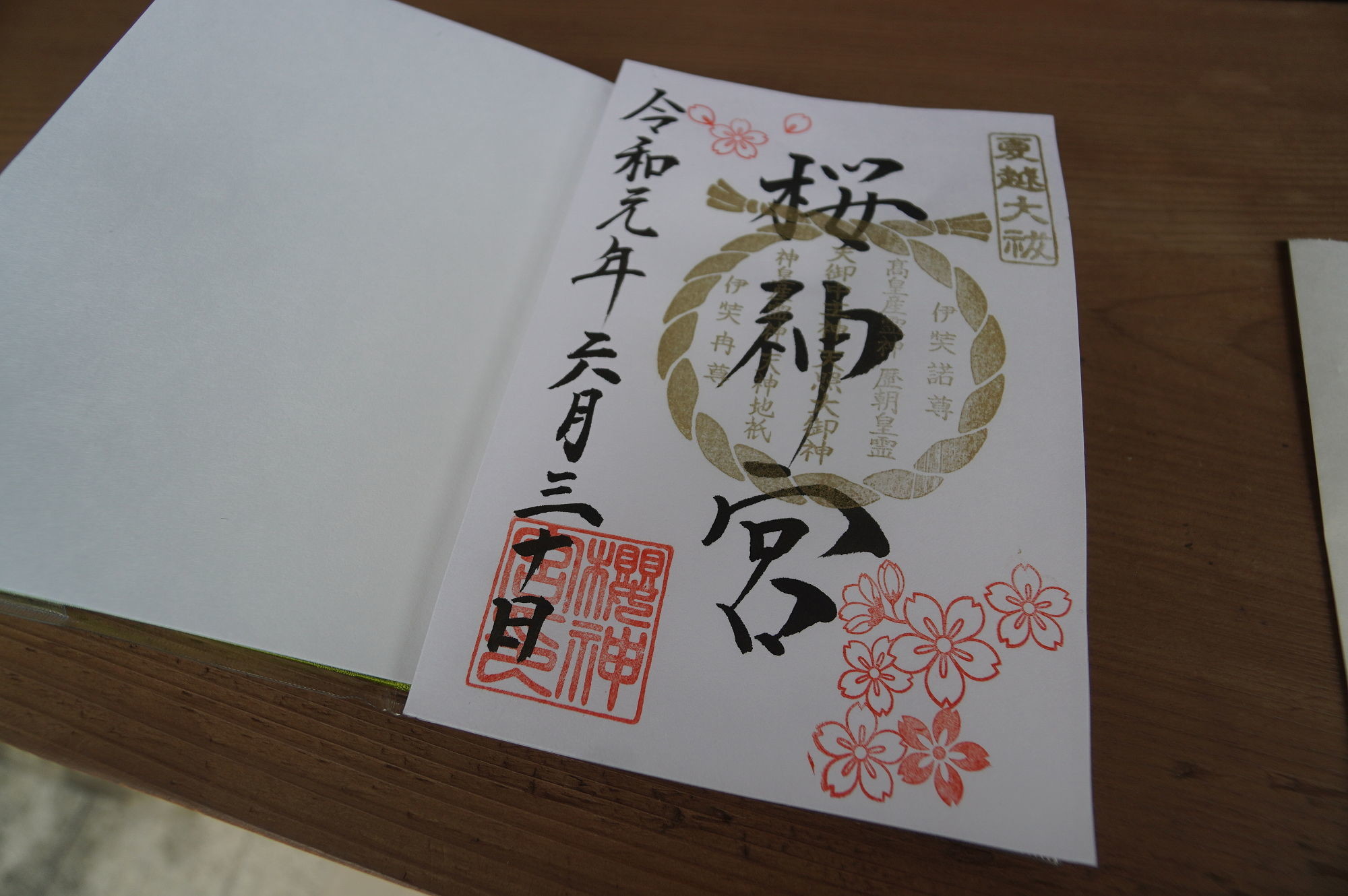

【2019年6月30日に頂いた夏越大祓の限定御朱印】

夏越の大祓の時期に配布される御朱印です。

他にも季節ごとに様々な御朱印を配布されているので、それらもホームページなどで確認できます。

■ ホームページ 古式神道 桜神宮

■ ツイッター

こちらの神社は、御朱印帳(1,500円)も人気です。

桜のデザインの可愛い御朱印帳を頂けるので、御朱印帳の購入をお考えの方は、ぜひこちらでの購入をおすすめします。

桜神宮の詳細

参拝時間

御朱印・お守りなど:9:00~17:00

ホームページ

アクセス

最寄り駅

東急田園都市線「桜新町駅」北口から徒歩2分

地図

〒154-0014 東京都世田谷区新町3-21-3