【代々木八幡】代々木八幡宮(よよぎはちまんぐう)について

渋谷区代々木にご鎮座されている八幡神社で、鎌倉の鶴岡八幡宮より勧請され小さな祠が建てられたのが始まりと言われています。

創建は1212年で、大都会 渋谷にあり、多くの木々に囲まれた都会のオアシスにもなっています。

ご祭神は応神天皇で、そのご神徳から厄除開運のご利益で有名な神社です。

また、テレビなどでも取り上げられることが多い出世稲荷も有名で、境内の中で一番のパワースポットとも言われています。

名前の通り出世にご利益のある神社なので、ぜひ、そちらへも忘れずに参拝して下さい。

ご祭神

【主座】

■応神天皇(おうじんてんのう)

応神天皇は、世界文化遺産にも登録された大阪堺市にある大山古墳(仁徳天皇陵古墳)に埋葬されたと言われている仁徳天皇(にんとくてんのう)のお父さんに当たる人物です。

【配座】

■天祖社の天照大神

■白山社の白山大神 ※菊理媛神(くくりひめ)

ご利益

■厄除開運

■産業・文化の発展

■安産・子育て・家内安全

■怨霊退散

■渡航安全(交通安全)

応神天皇のご神徳から「厄除開運」のご利益が有名です。

また、応神天皇の時代には、大陸から多くの文化が渡来してきたことから、「産業・文化の発展」のご利益も有名です。

さらに、応神天皇のお母さんである神功皇后(じんぐうこうごう)が、応神天皇を妊娠中に朝鮮出兵され、無事に戻ってきて出産されたという逸話から、

「安産」「子育て」「家内安全」のご利益も有名です。

その他にも、「怨霊退散」「渡航安全(交通安全)」ご利益もあります。

境内

鳥居と参道

お参りはこちらの階段からです。

階段の両脇には狛犬様もいらっしゃいます。

階段を上ったところには石造りの鳥居があり、その奥には参道が続きます。

参道をまっすぐ進んでいきます。

参道を進んでいくと2つ目の鳥居もあります。

参道の向こうには社殿が見えています。

社殿(本殿)

本殿にお参りする前には、必ず手水舎でお清めを行います。

お清めの後はさっそくお参りですが、

参拝客が多い神社だけあって、社殿の前には既に数人の方が列を作られていました。

ようやく自分の順番が回ってきたので、社殿の前で二拝二拍手一拝(二礼二拍手一礼)してお参りしました。

本殿前には、狛犬様もいらっしゃいました。

本殿へのお参りの後は、境内社 出世稲荷八幡宮と3社神社(稲荷社、天神社、榛名社)へもお参りします。

本殿の隣にあるこちらの鳥居からです。

↓

3社神社(稲荷社、天神社、榛名社)

出世稲荷八幡宮の近くには、3社神社もありました。

左から、稲荷社、天神社、榛名社(はるなしゃ)になります。

ご祭神は、それぞれ、豊受大神(稲荷社)、菅原道真公(天神社)、日本武尊(榛名社)です。

さらに奥に祀られているのが出世稲荷大明神です。

↓

出世稲荷八幡宮と富士塚

出世稲荷八幡宮の鳥居です。

両脇には、出世稲荷大明神と書かれた旗も多く立てられていました。

ご利益は、仕事運アップ、出世運アップです。

また、芸能関係者の方にも人気で多くの芸能人の方もお参りされるそうです。

こちらが出世稲荷の祠です。

祠の前には多くのお狐様がいらっしゃいますが、

中にも、小さなお狐様が多くいらっしゃいました。

出世稲荷八幡宮の隣にあるのが富士塚(ふじづか)です。

富士塚は、富士山へ登るのと同じ効果があると言われていて、富士山信仰の象徴でもあります。

こちらへもきちんとお参りしましょう。

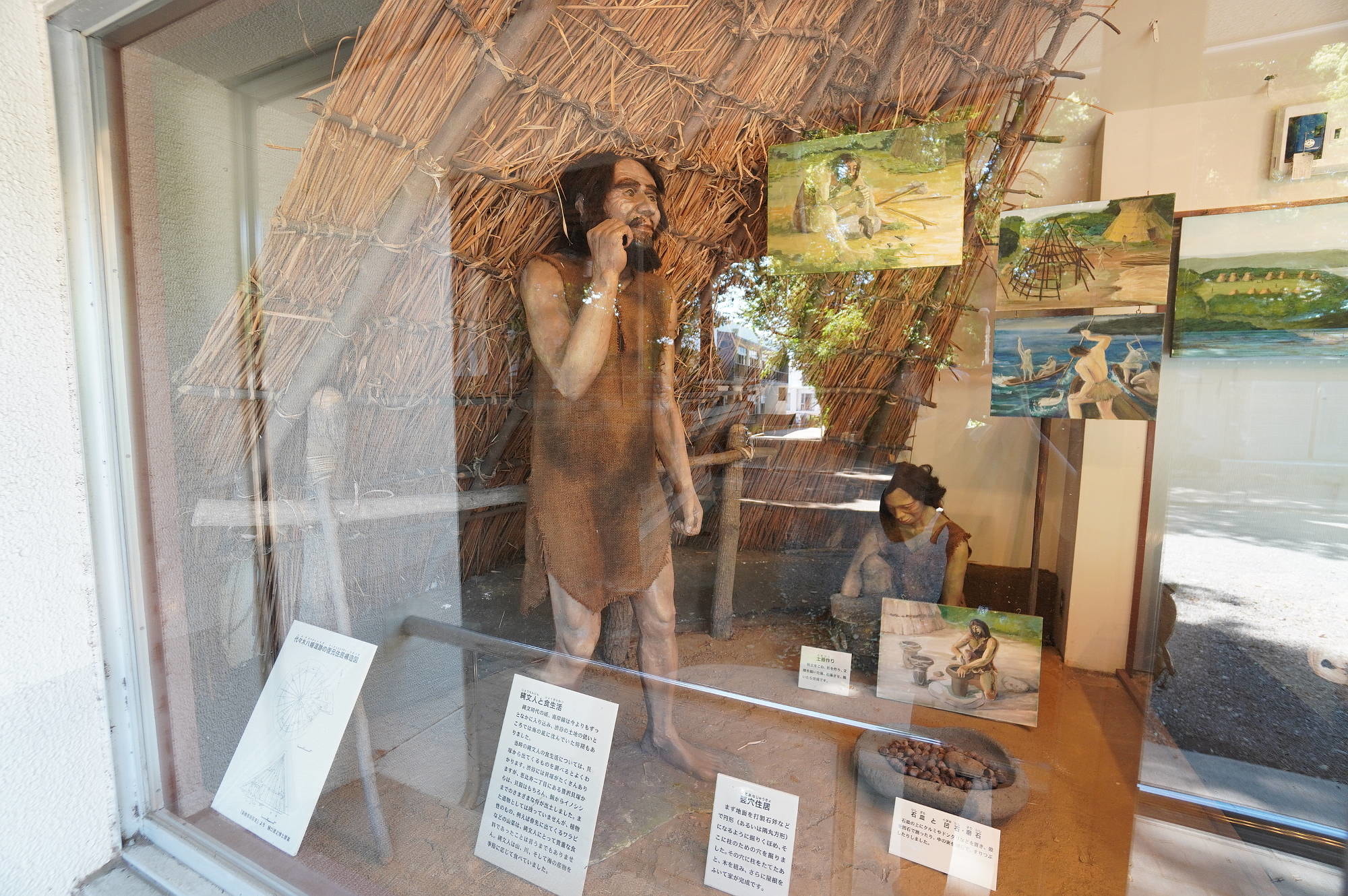

代々木八幡遺跡

境内では、代々木八幡遺跡と呼ばれる遺跡も見つかっています。

縄文時代の住居跡や多くの土器、石器が発掘されています。

出土品が収蔵されている建物もあります。

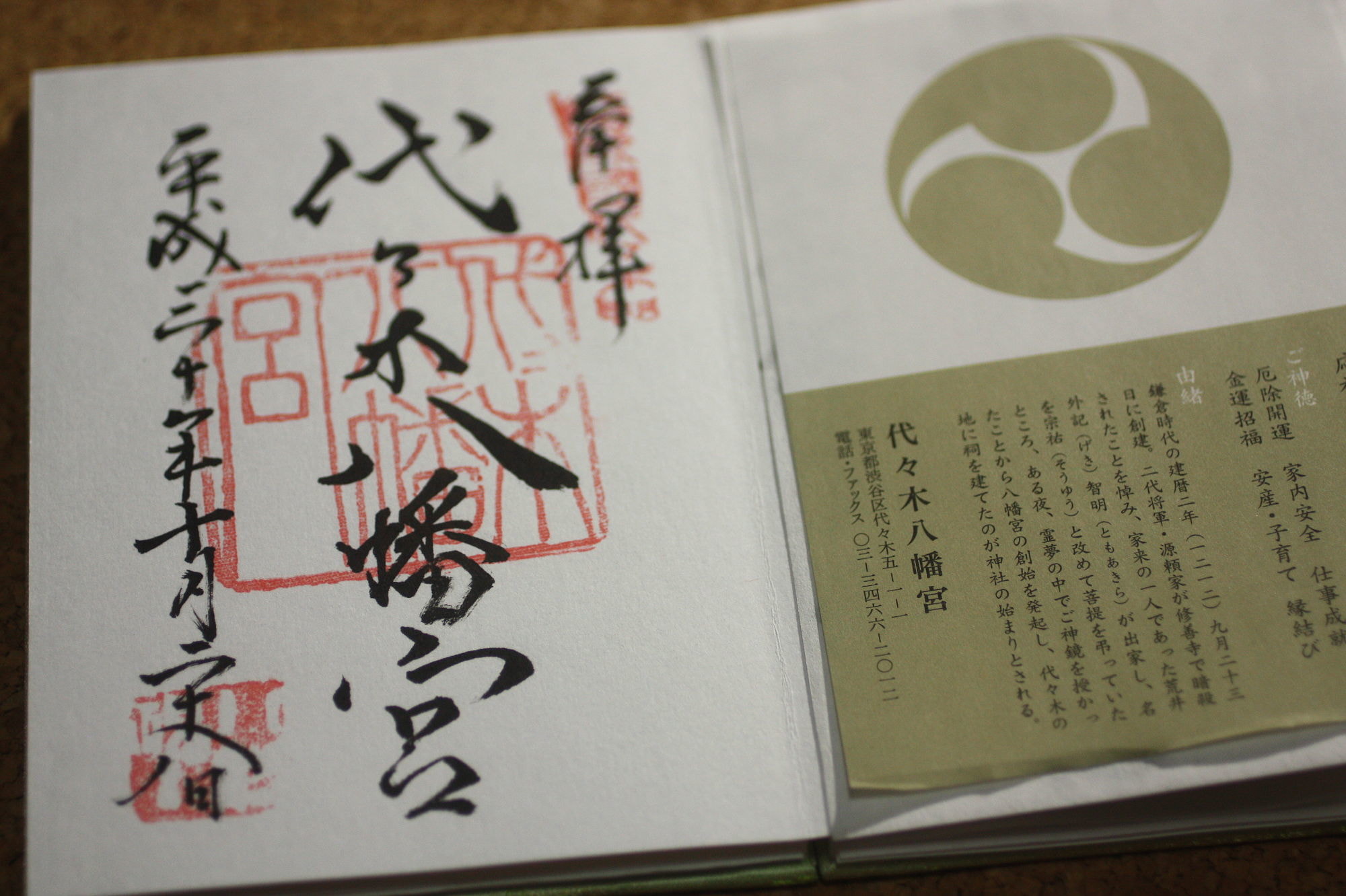

御朱印

ご由緒

ご由緒はコピペですが、載せておきます。

【御祭神】

代々木八幡宮がお祀りしている神さまは応神(おうじん)天皇=八幡=さまです。 八幡さまは古くは朝廷や武家からの崇敬をあつめ、国家鎮護、破邪顕正の神と仰がれました。 その強いご神徳から「厄除開運」の神さまとして全国で鎮守の神として祀られました。

また、応神天皇さまの時代は、大陸文化が多く渡来したことから「産業・文化の発展と守護」の神、 またお母上である神功(じんぐう)皇后さまとの神話から「安産」「子育て」「家内安全」の神として、 さらには、「怨霊退散」「渡航安全(交通安全)」の神としてもあがめられています。【由緒】

鎌倉時代、二代将軍・源頼家の側近であった近藤三郎是茂(これもち)の家来で荒井外記(げき)智明(ともあきら)という方が、頼家公暗殺の後、名も宗祐(そうゆう)と改めてこの代々木野に隠遁し、主君の菩提を弔って暮らしていましたが、時に建暦2年(1212年)8月15日夜、霊夢の中で八幡大神の託宣と宝珠の鏡を感得しました。そこで同年9月23日、元八幡の地に小さな祠を建て、鶴岡八幡宮を勧請したのが創始とされています。【沿革】

当社は草創以来、社僧の手によって管理されてきました。当社の別当寺であった福泉寺の文書によれば、 天保元年(1644)伝養律師という方が中興開山として天台宗に改め、次いで二世の僧が社殿、植林などの整備を行い、 三世の長秀法師の代に現在の場所へ奉遷したといわれています。これは大和国岩掛城主・山田政秀の第六女、 紀州家側室・延寿院殿が甥であった長秀法師のために社地6000坪を始めとする数々の寄進をしたことで実現しました。

明治維新以降、神仏混淆が禁止され当社は村社に列せられました。 江戸時代からの稲荷社、天神社の末社に加え、旧代々木村にあった小さな神社が合祀され、 天祖社(天照大神)と白山社(白山大神)が八幡さまの配座に祀られることになりました。

参拝時間

参拝:24時間可能

御朱印、御守り:9時~17時

ホームページ

http://www.yoyogihachimangu.or.jp/

アクセス

最寄り駅

小田急線「代々木八幡駅」より徒歩5分

千代田線「代々木公園駅」より徒歩5分

20分ほどかかりますが、「渋谷駅」や京王線「初台駅」からも徒歩で移動できます。

地図

〒151-0053 東京都渋谷区代々木5-1-1